L’aggettivo “indeterminato”, che oggi accompagna il sostantivo “rapporto”, è ormai ridotto ad una funzione meramente classificatoria: serve solo a distinguere tale contratto da quello a tempo determinato, senza che da tale attributo possa derivare anche una nozione di stabilità del posto di lavoro

di Gian Paolo Valcavi | 12 febbraio 2016 | Il Fatto Quotidiano.it

L’Istat ha pubblicato i dati relativi al mese di dicembre 2015 del mercato del lavoro, che si aggiunge a quanto emerso nella statistica relativa al terzo trimestre, cioè un periodo in cui maggiore sarebbe dovuto essere l’effetto delle novità normative introdotte con il Jobs Act. I dati non sembrano così esaltanti, visto che nel rapporto trimestrale si legge che “…il recupero dell’occupazione al netto della stagionalità sembra subire una battuta d’arresto nei mesi più recenti”. I dati di dicembre confermano questa sensazione, tenuto conto che la nota positiva, costituita da un + 31mila contratti a tempo indeterminato è “rovinata” da un -54mila lavoratori autonomi.

L’Istat ha pubblicato i dati relativi al mese di dicembre 2015 del mercato del lavoro, che si aggiunge a quanto emerso nella statistica relativa al terzo trimestre, cioè un periodo in cui maggiore sarebbe dovuto essere l’effetto delle novità normative introdotte con il Jobs Act. I dati non sembrano così esaltanti, visto che nel rapporto trimestrale si legge che “…il recupero dell’occupazione al netto della stagionalità sembra subire una battuta d’arresto nei mesi più recenti”. I dati di dicembre confermano questa sensazione, tenuto conto che la nota positiva, costituita da un + 31mila contratti a tempo indeterminato è “rovinata” da un -54mila lavoratori autonomi.

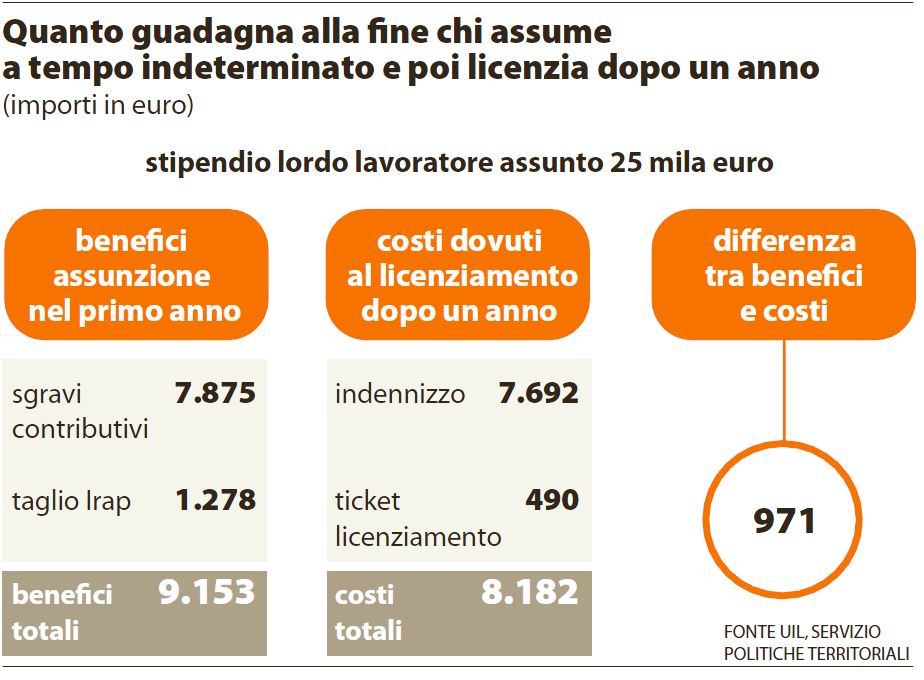

Questi indici confermano due cose ovvie: in primo luogo che, come si era già scritto, una riforma normativa non crea da sola posti di lavoro. In secondo che la crescita dei contratti a tempo indeterminato è dovuta ad una trasformazione di rapporti a partita Iva in rapporti di lavoro subordinato, derivanti dall’opportunità unica di sfruttare, entro il 31 dicembre 2015, gli incentivi all’assunzione (pari a circa 24.000 euro in tre anni) e la sanatoria per tutti “gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro…” (art. 54 D.lgs. 81/2015). Insomma, si è corsi a sfruttare l’ultima finestra utile per ottenere non solo un condono tombale, ma anche un consistente aiuto economico.

Gli ottimisti potrebbero qualificarlo come fenomeno virtuoso, poiché è comunque cresciuta l’occupazione stabile (cioè i contratti a tempo indeterminato) e si sarebbe così specularmente contrastata la precarietà. Purtroppo così non è, perché chi oggi ha un contratto a tempo indeterminato stipulato dopo il 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del contratto a tutele crescenti) non ha certamente un contratto stabile.

Gli ottimisti potrebbero qualificarlo come fenomeno virtuoso, poiché è comunque cresciuta l’occupazione stabile (cioè i contratti a tempo indeterminato) e si sarebbe così specularmente contrastata la precarietà. Purtroppo così non è, perché chi oggi ha un contratto a tempo indeterminato stipulato dopo il 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del contratto a tutele crescenti) non ha certamente un contratto stabile.

Per verificare l’effettiva stabilità del posto di lavoro è sufficiente utilizzare questo sillogismo: ogni volta che l’errata irrogazione del licenziamento è sanzionata con un risarcimento del danno molto elevata (premessa maggiore), più intensa è l’attenzione che il datore di lavoro pone nell’espulsione di un lavoratore (premessa minore) e quindi il rapporto di lavoro è più stabile perché soggetto ad un’attenta e ponderata valutazione (conclusione). Di riflesso, se si riscontrasse che il datore di lavoro oggi non corre più veramente il rischio di dover risarcire in misura pesante il danno provocato con un licenziamento illecito (cioè con la reintegra), ma è chiamato a rimediare alla propria scelta non ponderata o non giustificata solo con il pagamento di una cifra predeterminata e di importo limitato, è ovvio che il posto di lavoro non sarà stabile.

Si tratta, quindi, di applicare il sopraindicato sillogismo al testo dell’art. 3 del Dl.gs. 23/2015, che riconosce al lavoratore di un’azienda con più di 15 dipendenti sono riconosciute due forme di tutela, totalmente diverse e non ugualmente accessibili.

Una prima è quella più agevole, ma che non ha alcun reale contatto con il danno effettivamente subito dal lavoratore: anche se il licenziamento è illegittimo, l’espulsione del prestatore di lavoro dall’azienda è confermata ed al lavoratore spetta unicamente un risarcimento del danno ridotto ad un importo predeterminato dalla legge e valido per tutti (due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio). Non c’è, quindi, alcuna possibilità per il singolo di pretendere (come accade in tutte le ordinarie ipotesi di risarcimento del danno) il ristoro di tutti i danni effettivi, cioè di essere rimesso nelle condizioni in cui il prestatore di lavoro si sarebbe trovato senza l’atto illecito (cioè il licenziamento) compiuto dal datore di lavoro.

Una prima è quella più agevole, ma che non ha alcun reale contatto con il danno effettivamente subito dal lavoratore: anche se il licenziamento è illegittimo, l’espulsione del prestatore di lavoro dall’azienda è confermata ed al lavoratore spetta unicamente un risarcimento del danno ridotto ad un importo predeterminato dalla legge e valido per tutti (due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio). Non c’è, quindi, alcuna possibilità per il singolo di pretendere (come accade in tutte le ordinarie ipotesi di risarcimento del danno) il ristoro di tutti i danni effettivi, cioè di essere rimesso nelle condizioni in cui il prestatore di lavoro si sarebbe trovato senza l’atto illecito (cioè il licenziamento) compiuto dal datore di lavoro.

Con la seconda forma di tutela si cerca di risarcire il danno in modo totale, così come lo si è sempre fatto con la piena applicazione dell’art. 18 S.L.: il licenziamento illegittimo è sanzionato con il ripristino del rapporto di lavoro (la cosiddetta “reintegra” nel medesimo posto un tempo occupato) e con il pagamento di tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe maturato dal giorno della sua espulsione dall’azienda sino alla data della ripresa dell’attività lavorativa.

Peccato che per ottenere questo risultato (che prima spettava al lavoratore come effetto automatico dell’infondatezza dei motivi addotti a supporto del licenziamento), il prestatore deve fare qualcosa di impossibile: dimostrare “l’insussistenza del fatto materiale contestato”. Impossibile perché i fatti negativi (l’insussistenza) sono difficilissimi da dimostrare; impossibile perché il lavoratore – una volta uscito dall’azienda – non ha modo di recuperare documenti o informazioni utili per assolvere tale onere; impossibile, infine, perché il fatto materiale, in quanto fatto storico è sempre avvenuto, anche se illecito. Un esempio assurdo rende palese quest’ultima osservazione: ricevo l’ordine di andare a lavorare nella centrale nucleare di Fukushima Daiichi; mi rifiuto legittimamente perché metto a rischio la mia vita; mi viene contestata la grave insubordinazione, cioè il mancato rispetto di un ordine ricevuto dal datore di lavoro. Beh, il fatto materiale è il rifiuto dell’ordine, fatto che è avvenuto e che io non potrò mai dimostrare non essere storicamente avvenuto.

Pertanto, l’aggettivo “indeterminato”, che oggi accompagna il sostantivo “rapporto”, è ormai ridotto ad una funzione meramente classificatoria: serve solo a distinguere tale contratto da quello a tempo determinato, senza che da tale attributo possa derivare anche una nozione di stabilità del posto di lavoro, come è accaduto fino a marzo 2015.

Gian Paolo Valcavi Avvocato, esperto di mercato del lavoro e relazioni industriali

Gian Paolo Valcavi Avvocato, esperto di mercato del lavoro e relazioni industriali